Ein Interview mit Stefan Kaufmann

Du engagierst dich in Ulm in einer Gruppe von Open-Data-Interessierten mit dem Ziel, Datensätze unter offener Lizenz zu kriegen. Wie läuft das praktisch, welche Erfolgserlebnisse und welche Hürden gibt es?

Das begann alles etwa 2010, als sich durchs Internet verschiedene Leute zusammenfanden, die eigentlich ganz pragmatisch sich ihnen im Alltag stellende Situationen und Probleme betrachteten und sich überlegten, wie man diesen mit Offenen Daten begegnen könnte. In der Praxis hieß das, mit wechselnden Gegenübern in der Stadtverwaltung zu analysieren, wie man an die notwendigen Daten kommen könnte und wie man diese

letztlich für Dritte nachnutzbar bereitstellt.

Über die Jahre ergaben sich viele spannende Diskussionen und auch Erfolgserlebnisse. Unsere vergleichsweise kleinen Stadtwerke waren die zweite Quelle nach dem riesigen Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, die Soll-Fahrplandaten unter Freier Lizenz im GTFS-Format veröffentlicht haben. Gemeinsam mit Verbündeten haben wir dann 2017 die Kampagnenplattform rettedeinennahverkehr.de gestartet, mit der man sich für offene Fahrplandaten einsetzen kann. Und mittlerweile treffen sich jeden zweiten Mittwochabend Menschen online, die sich zu Mobilitätsdaten austauschen – und da sind regelmäßig auch Leute aus Verkehrsministerien und Verbünden mit dabei. Das ist etwas, was wir vor elf Jahren nicht gedacht hätten.

“Es ist enorm spannend zu beobachten, welche Verwaltungsteile auf Kommunal- oder Landesebene mittlerweile den intensiven Austausch mit diesen Gruppen des Digitalen Ehrenamts, ihre Erfahrungen und Meinungen suchen.”

Stefan Kaufmann

Die Szene hat sich aber in den vergangenen Jahren auch stark verändert. Mit dem wachsenden Bewusstsein, dass dieses „Open“ schon wichtig ist, kamen auch immer mehr Akteure aufs Spielfeld, die zwar hochprofessionell kommunizieren, aber nicht unbedingt unsere Ziele und Werte teilen. Das Digitalisierungsfeld ist enorm schlagwortgetrieben, und während es eigentlich vorwiegend um scheinbar dröge wirkende Infrastrukturaufgaben geht, verkaufen Berater und Organisationen mittlerweile gerne glitzernde Scheinlösungen, die von den eigentlichen Problemen nur ablenken.

Ist es nicht gut, wenn Politik jetzt die Potenziale der Open-Initiativen erkennt und selbst Hackathons etc. fördert?

Es gibt ein Zitat aus einem Artikel von 2011, der damals einen App-Wettbewerb des Innenministeriums kritisierte: “Wir brauchen keine weiteren Hackathons, sondern langfristige Förderung einer Open-Data-Infrastruktur. Und eine Veranstaltung unter dem Schirm eines Ministers ist kein erster Schritt in diese Richtung, sondern ein Beitrag zur Verschwendung von Zeit und Ressourcen.” Und traurigerweise hat das nichts an Aktualität verloren.

Es gab im vergangenen Jahrzehnt zahlreiche Veranstaltungen und Konzeptprototypen, die die Vorteile von Offenen Daten und einer schlagfähigen IT-Infrastruktur der öffentlichen Hand aufzeigen wollten. Eigentlich nur als Demonstrator gedachte Plattformen wie kleineanfragen.de wurden – obgleich als Freie/Open-Source-Software entwickelt – nie wie angedacht von der öffentlichen Hand aufgegriffen und weiterbetrieben. Stattdessen musste eine Plattform, auf die sich viele Abgeordnetenbüros, wissenschaftliche Dienste und auch die Presse stützten, über sechs Jahre lang ehrenamtlich von einer einzelnen Person betrieben werden. Selbst nach Abkündigung des Projekts mit über eineinhalb Jahren Vorlauf tat sich: nichts.

“Auf weitere Hackathons, Wettbewerbe oder sonstige Show-Veranstaltungen zu setzen, lenkt davon nur ab und baut weitere potemkinsche Digitalisierungskulissen, anstatt endlich ans Fundament und die Infrastruktur zu gehen.”

Stefan Kaufmann

Deswegen: Lange Jahre war die Hoffnung groß, einfach mit hinreichend vielen Demonstratoren, Konzeptprototypen und Beispielen im Rahmen von Hackathons und sonstigen Veranstaltungen aufzuzeigen, was alles möglich wäre, wenn der Staat nur auf offene Daten, offene Schnittstellen und durchdachte IT-Infrastrukturen setzen würde. Das alles ist aber langfristig nur zielführend, wenn am Fundament, der Infrastruktur, quasi den metaphorischen Wasser- und Abwasserleitungen die notwendigen Ausbau- und Wartungsarbeiten vollzogen werden. Es braucht nicht noch eine Veranstaltung mehr, um zu zeigen, was möglich wäre – die Beweise sind hinreichend geführt. Der Ball liegt schon längst beim Staat, die notwendigen Schritte auch endlich umzusetzen.

Und nicht zuletzt ist es auch eine Ohrfeige für alle Ehrenamtlichen, die schon längst die Beispiele gezeigt haben und links liegen gelassen wurden.

Würdest du sagen, “Tech for Good” geht nur mit radikaler Offenheit, was etwa Infrastruktur und verlinkte Daten angeht? Oder muss sich die Open-Szene mittlerweile hier auch weiterentwickeln und gewisse Differenzierungen oder Zugeständnisse machen?

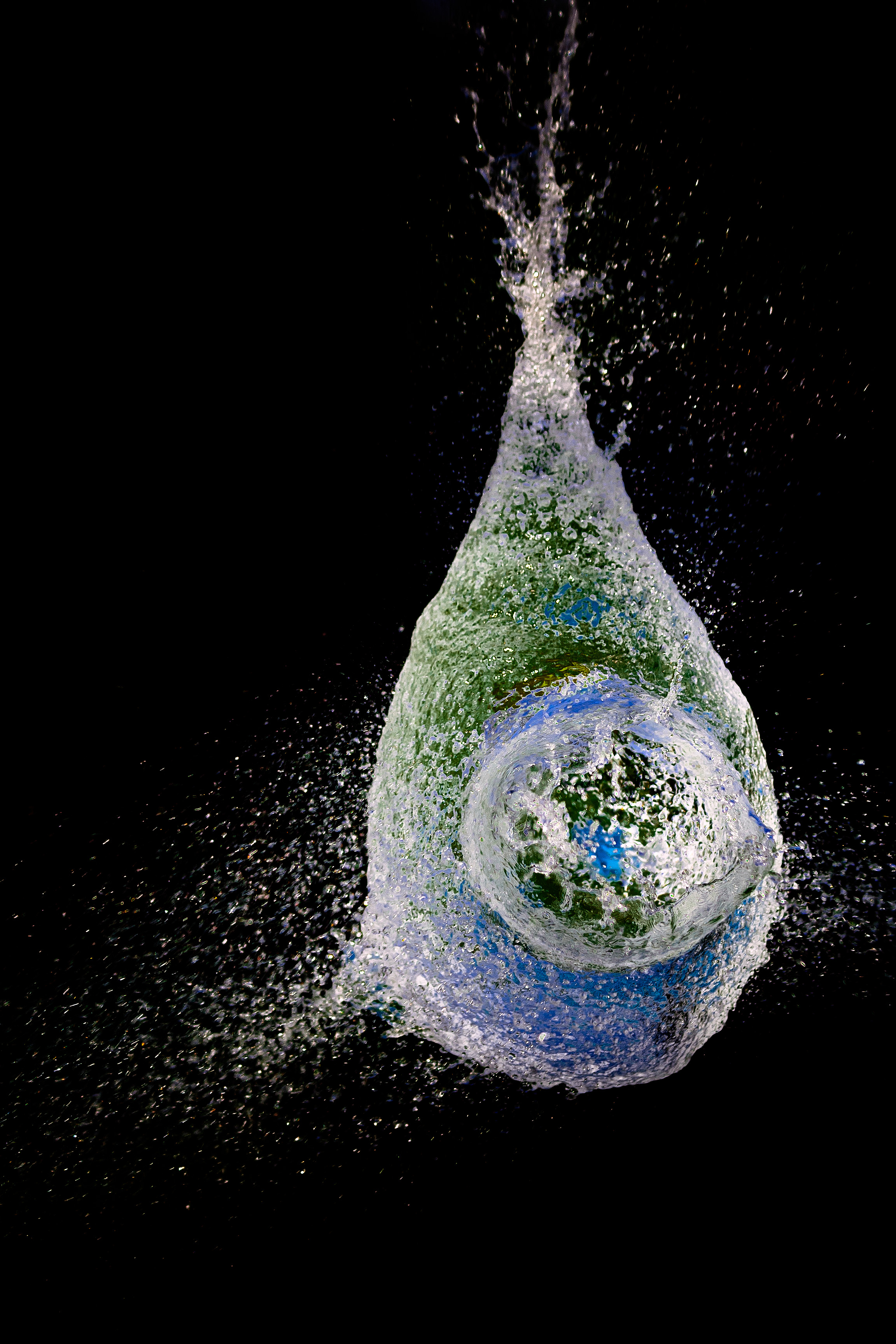

„Tech for Good“ ist zunächst einmal ein Reklamebegriff. Wie so oft ist die eigentliche Frage die nach den Machtverhältnissen: Wer definiert eigentlich, was „good“ ist und nach wessen Bedingungen hier gespielt wird. Wessen Bedürfnisse werden dabei berücksichtigt und welche Bevölkerungs- und Bedürfnisgruppen verschwinden in der Wahrnehmung. Dennoch ist die Frage wichtig, auf welche Gesellschaft und welche Utopievorstellung wir hinarbeiten möchten. Solange wir uns in einem Spannungsfeld befinden, in dem ein Teil der Akteure Daten zu handelbarer Ware umdefinieren oder Aufgaben der Daseinsvorsorge privatisieren möchte, gilt es, sich mit aller Kraft dagegen einzusetzen und eine positivere Gegenerzählung zu haben. Daten sind nicht das neue Öl, sie sind das Grundwasser der Menschheit, und so, wie wir nicht möchten, dass Konzerne Wasser privatisieren und monopolisieren, möchten wir das auch nicht bei Faktendaten, die der Allgemeinheit gehören.

Solange die Möglichkeit besteht, dass die Open-Szene schleichend gentrifiziert und kommerzialisiert wird, ist es umso wichtiger, sich auf höhere Ziele zu verständigen und das eigene Handeln immer wieder mit diesen abzugleichen. Hier faule Kompromisse einzugehen, ist keine Weiterentwicklung, sondern ein Aufweichen eigener Prinzipien und höherer Ideale, die bislang noch gar nicht richtig zum Tragen kommen konnten. Im Gegenteil sollten wir langsam viel deutlicher einfordern, was schon längst Realität sein sollte.